|

|

|

陶藝人生,四十不晚

來到新北市三峽陶藝名師張繼陶的家,有種來到世外桃源的悠閒自在心情,即使不開冷氣,在盛夏也有著徐徐涼風。這處悠然山居是張繼陶千挑萬選才決定的居所,年事已高的他笑著說,選中這裡就是因為人少,因為喜歡清靜,不想住在太過喧擾的地方,而這樣安靜又滿眼綠意的環境,也成為張繼陶不斷創作的養分。走上二樓,有一間張繼陶的作品展示區,滿屋子都是各式各樣的陶藝作品,還有他從日本蒐羅來的作品,讓人立即感受他生活化又富創意的陶藝風格。這位活力十足的陶藝家即使年過八旬仍然持續創作,對陶藝的熱情和情有獨鍾令人印象深刻,各種陶藝作品也讓人深刻感受到張繼陶鑽研陶藝的長年堅持,多年與陶相伴的他,在2015年獲得工藝成就獎的肯定。

輾轉流離的年少歲月,誤打誤撞的軍旅人生

張繼陶1931年生於湖南長沙,曾祖父曾在前清朝廷為官,祖父、父親和大哥三代都在祠堂公田躬耕稻作,家中有七個兄弟姊妹。張繼陶說,在那個年代,種田需要人手,家裡有這麼多小孩很正常,但也不是每個孩子都會去種田,他記得三哥就去學手藝。張繼陶還記得小時候是在祠堂裡設的桃源小學受教育,但因當時日軍侵略中國,他們經常被迫逃難,沒辦法安穩念書,幾經周折到了十五歲才畢業。在那樣的求學環境下,學到的東西很有限。張繼陶回憶說,所幸那時從事雕刻木工的伯父母常在閒暇時對他們說些到柳州建廟的所見所聞,並教導他們這些侄輩練習書法、念《三字經》、《昔時賢文》及詩詞等,因而奠立了張繼陶的國學基礎。1948年間,張繼陶在父親的安排下,和兩個鄰居孩子一起去投靠在漢陽兵工廠任職的舅舅,不料才走到衡陽,時局已然大亂,加上交通阻隔,身上的錢也用完了,幾個人進退兩難。就在這個時候,他們因緣際會遇到國軍兵工部隊招收技術士官,於是相偕入伍,並在1949年隨著軍隊來到臺灣,落腳高雄鳳山。在兵工營服役的張繼陶,在那段時間學到了豐富的兵工知識與技能,八二三砲戰期間,他還奉連長彭揚林的命令,前往金門前線校正、維修火砲射控儀器和光學器材等裝備,並指導戰士如何操作。1960年,張繼陶考進兵工學校深造,畢業後受階少尉兵工官,之後又在雷達電子軍官班受機械訓練半年,通過鷹式飛彈訓練考試。兵工學校一待十多年,一直到四十歲的時候才決定退伍。張繼陶說,算起來他在部隊裡前後待了二十二年的時間,從青年到壯年的時光都在軍旅中度過。

|

|

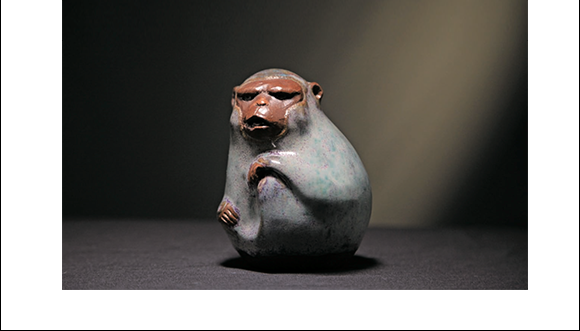

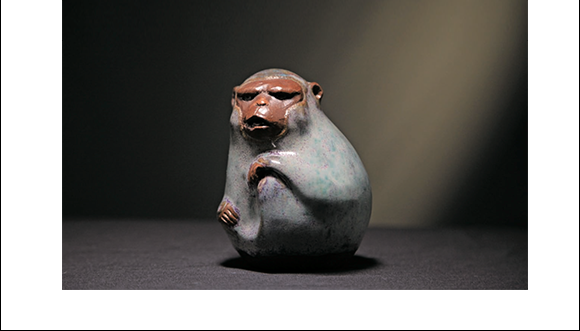

老來俏 10×10×13cm 2006

|

|

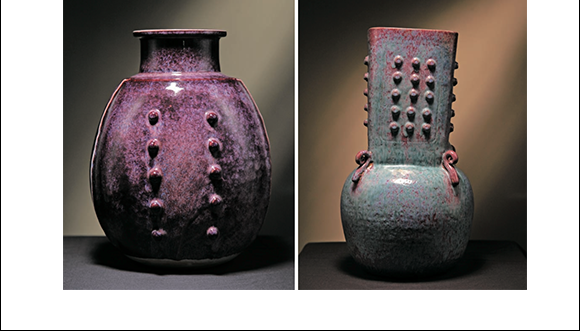

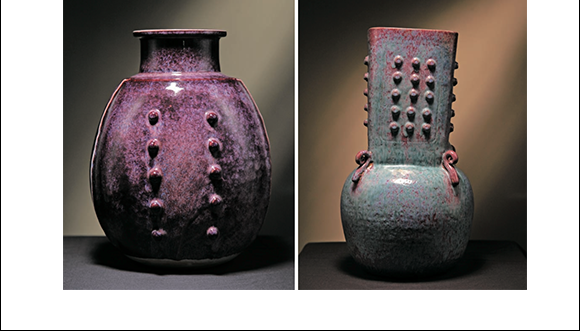

陶藝天地裡找到美麗新世界

1971年退伍,張繼陶轉任美商電子公司督導,兩年下來,卻始終感覺不合志趣;後來他在一位開藝品店的朋友建議下,嘗試經營陶瓷生意,雖然後來投資失利,生意沒做成,卻因此開啟了他對陶藝濃厚的興趣。這段期間,他認識了前輩陶藝家林葆家,有回林葆家原來的助理離職,張繼陶覺得機會來了,就毅然辭去電子公司的職務,毛遂自薦接任助理,並拜在林葆家門下,從頭學起。這一步,改變了張繼陶後半生的生活軌跡。經過一年半的認真研習,張繼陶深入「火」、「土」、「釉」、「形」等陶藝學問,在不斷嘗試中體會箇中奧妙。在一場師生聯展活動中,他獲得當時擔任實踐家專董事長的顏水龍及校長謝東閔的賞識,受邀擔任美工科陶藝老師長達十三年,四年後又兼任中山科學研究院陶藝社老師,歷時九年。從學 習、創作到教學,張繼陶一步步構築他的陶藝天地。在創作上,張繼陶仔細觀察各種原料的特性在窯爐溫度與時間變化下的細微差異,並經過不斷實驗摸索出自己的風格,現在是國內「鈞釉」和「美人醉」釉的代表人物。他的作品以傳統瓶罐形制為主,表現形體與釉彩的美感。陶藝評論家宋龍飛認為,張繼陶的作品「穩重扎實,造形豐富,用陶製作,很受社會大眾喜愛,並時有驚人之作出現。鐵、鈦釉及鈞紅窯變化釉是他作品的標誌。他的作品不僅具備裝飾的功能,同時還兼具實用功能。」至於他的風格,宋龍飛則描述為「沉著古雅,盡斂怒張,不僅氣息淳厚,芳逾眾芬,且格外清秀,意度精嚴,在大傳統中經營,別有一種創新的氣象。」宋龍飛的肯定對人到中年才開始學藝的張繼陶來說,是極大的肯定和鼓舞。 談到自己的作品,張繼陶則解釋道:「我創作的動機和每件作品的意涵,都基於我認為陶藝起源於生活,也應回歸融入生活之理念,所以我做陶的 理念就是要利用我在吸取世界各國的陶藝思想、技術和理論,在自己可以掌控的火與土、釉與形、繪畫與質感之中,並在自己的審美思維之下,將技術與藝 術結合,讓作品可以愉悅我們的眼睛、 嘴巴、和我們的手,並讓它能引起整個心靈的快慰與滿足。而為了讓陶藝作品回歸生活,我的作品多從傳統概念出發,從舊有的形制中發展出新的表現方法,圖案器型均以蘊含中國傳統為主,作品內蘊文化的溫暖親和。」張繼陶師承林葆家,作品風格因而也深受林葆家「藝術生活化」的觀念影 響。初期張繼陶的作品有動物群像,也有從傳統造形出發,以實用性質為多的 瓶罐,如茶壺、茶杯、花器、筆筒等。 由於從小讀詩詞,有著深厚的文學底蘊,並練就一手好字,所以他也喜愛將文字刻在作品上,內容則多以醒世教化為主。陶藝結合文字,別緻雅趣,也可以看出他率性自然、與世無爭的人生態度,遂成為張繼陶陶藝的一大特色。

|

|

紫斑乳釘瓶 29×27×35cm 2002 / 紅翡綠翠映古金 22×22×43cm 1993

|

|

人生五十夢想起飛,率性自在享受創作

1980年代是張繼陶陶藝生涯的探索期,在尋找自我風格的同時,他也從1981年起參加中日陶藝展等國內外各大小聯展及個展,並於中華民國陶藝協會理事長任內舉行「臺灣陶藝展」,讓更多人欣賞到兼具傳統和現代美感的作品。1989年,張繼陶榮獲中華民國陶業研究學會頒發的「陶藝貢獻獎」, 2004年再獲文建會評選為臺灣經典陶藝作者,作品獲得國立藝術教育館等海內外多所博物館與文化中心典藏。他所創作的〈力爭上游〉、〈紅翡綠翠〉、〈牧〉等作品的圖像,曾獲文建會、新聞局、僑委會等政府單位採用在國家形象海報、行事曆與日曆上,並發行英、法、德及西班牙等國文字專刊。訪談中張繼陶帶領著筆者欣賞他掛在家中牆上的海報,對自己的作品受到肯定深感驕傲與喜悅。除了作品備受肯定,張繼陶也積極參與政府相關單位推廣藝術的工作,1996至1999年,他擔任臺中文化中心美展評審、高雄市立美術館典藏委員等職;2005至2007年間,擔任國家工藝獎評審委員;2010年獲聘為國立臺灣工藝研究發展中心典藏評審委員。現在長住三峽的張繼陶,在新竹縣尖石鄉還闢建了馭閒陶苑工坊,在那個人跡更少的偏遠山間,他曾優遊於陶藝創作和教學長達十年的時間。 當時附近小學的美勞課程,幾乎都會 到工坊裡實作。他在進門處掛上即 興詩:「年歲八十已過,所剩日子無多,仍在努力工作,只想留下什麼。」後來因為年紀漸長,考量健康需要人照顧,所以到三峽和兒孫共 居,可以一邊創作,一邊享受天倫之樂。張繼陶相信,陶藝起源於生活,自然也應回歸生活,生活品味的提升,就是從日常生活美學開始。不論是傳統藝術或現代美學,兩者一定可以相互交融,碰撞出嶄新的火花。只要勤走美術館、博物館,欣賞美好的藝術作品,每一個人都可以培養出自己的美學品味。

|

|

採訪.撰文/萬儀 Wan Yi 攝影/八藝傳播有限公司 作品提供/當代陶藝館

*本文節錄國立台灣工藝研究發展中心 - 59期「工藝季刊」

|

|

|