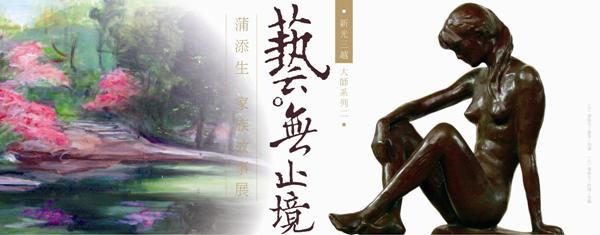

<蒲添生>

蒲添生(1912-1996),生於台灣嘉義。

原習繪畫,1931年赴日入日本東京帝國美術學校,後師事日本雕塑大師朝倉文夫前後共10年。1941年,當時台灣雕塑界還是一片荒蕪,蒲添生即回台灣耕耘,,扮演台灣近代雕塑史拓荒者的角色。

蒲添生一生的雕塑作品超過200件,以塑造名人物胸像聞名。他精準刻劃人物精神,忠實紀錄台灣近代社會風貌,注入雕塑藝術生命於人物胸像的範疇裡。1981年開始持續採用人體雕塑模特兒來創作,完成數量甚多的人體雕塑作品,闡述其對於人體雕塑藝術的歷史脈絡及理念。1996抱病拒醫,堅持完成李前總統邀約之〔林靖娟老師紀念像〕後,溘然去世。

在日劇時期,台灣接受外來新知需求甚殷,他的作品在此階段承續西洋古典雕塑技法,作品深具入世精神,風格具象寫實,並注入個人情感呈現個人獨特風格。

<左圖>回憶

〔回憶〕取材法國女體,這件作品造形在虛實的空間上著墨甚多。以坐姿的臀部為中心點,做上半身與下半身的空間處理。而臉部的表情在造型強弱的要求下被模糊了,而這種造型的模糊也顯現了〔回憶〕的意義。

最精彩的地方,在於溫柔垂落在胸口的那一束秀髮,是整件作品上是最引人遐思的視覺焦點,也充滿詩意。

最精彩的地方,在於溫柔垂落在胸口的那一束秀髮,是整件作品上是最引人遐思的視覺焦點,也充滿詩意。

<中圖>妻子

日據時代蒲添生的作品,都是易碎、易風化的石膏作品,而妻子因為是託陳澄波帶回台灣而成為蒲添生早期得以保存下來的少數作品之一,彌足珍貴。

這件作品在蒲添生結婚次年,也是海民入選的同年,長女誕生之時創作,並以其最擅長的泥土觸感來表達,相當傳神地掌握了這位初為人母的少婦心理的變化與神態的自然,是一件相當成功的作品。

1949年,在蒲添生協助下第七屆台陽美展第一次有了雕塑部的作品,蒲添生所提送的作品,即為〔妻子〕。

這件作品在蒲添生結婚次年,也是海民入選的同年,長女誕生之時創作,並以其最擅長的泥土觸感來表達,相當傳神地掌握了這位初為人母的少婦心理的變化與神態的自然,是一件相當成功的作品。

1949年,在蒲添生協助下第七屆台陽美展第一次有了雕塑部的作品,蒲添生所提送的作品,即為〔妻子〕。

<右圖> 國父胸像

民國1945年臺灣光復初期,當時台灣雕塑界處於青黃不接的時候,還沒有人會做大型紀念像,陳澄波當仁不讓,內舉不避親推薦自己的女婿雕塑家蒲添生製作〔蔣主席像〕、〔國父銅像〕,蒲添生也因此舉家遷到台北,設立台灣第一家鑄銅工廠,引進翻銅技術。完成後的〔國父銅像〕於1949年落成於台北中山堂廣場。台北市政府於2008.02.19.指定為古物。

不過在〔國父銅像〕創作的過程中,台灣發生了震動全島的「二二八事件」,一向對他照料提攜不遺餘力的岳父陳澄波,也在這個事件中受難殉身。

孫、蔣二像的完成也成為日後許多同類作品參考、學習的典範,奠定了蒲添生在戰後官方人物雕塑的典範地位。

不過在〔國父銅像〕創作的過程中,台灣發生了震動全島的「二二八事件」,一向對他照料提攜不遺餘力的岳父陳澄波,也在這個事件中受難殉身。

孫、蔣二像的完成也成為日後許多同類作品參考、學習的典範,奠定了蒲添生在戰後官方人物雕塑的典範地位。

<蒲浩明>

<左圖>小水滴系列

蒲浩明約在1991年之前開始創作小水滴系列作品,並於2001年以「小水滴、大宇宙」為系列在嘉義個展。小水滴本身充滿象徵特質,或者說是具有藝術上符號、語彙的特性,藉由他們可以呈現思想。它可變性相當大,因此發展的潛力也相當靈活、自由、龐大。它雖然很平凡、不起眼,但是仍然讓人充滿神奇的感覺。它有足夠的條件重整藝術上精神世界的秩序,而它的入世精神有如天上星星,落入凡塵,依然潔淨。作者把擬人化的小水滴橫列一排,左右擺首,快樂唱歌著。作品鑄造磨亮後的效果,很貼切的達到了我需求的晶瑩剔透之生命境界。

<中圖>悸動的肌理系列

古典雕塑時期還沒有獨立出來對肌理觸覺的本質性問題作深入的探討,必須等到現代雕塑之父羅丹才發現它的重要性,羅丹的作品肌理從理性中走出感性。他在塑造作品的時候,並未完全的以材質為依歸,而是以完成作品的風格為考量,材質只是他表現的媒介。

蒲浩明想進一步做探討,盡量抽離理性思考下之肌理變化,而達到以造形為標的物的考慮。它是以人體為架構而以材質為變化之探討,如陶土、紙黏土、石膏⋯等素材的利用,其塑造材質所產生的生命力才是作者所關心的。作者對人體的感動轉換成取決於對材質肌理的感動,人體的架構是借用,材質演化出來的肌理才是主因,肌理可以是藝術性結果的主要來源。

「悸動的肌理」系列為作者累積古典雕塑的技法、現代雕塑的造形概念以及材質的變化三者所共同匯流的結果。

這個系列為作者旅居歐洲四年回國後發表的首次個展形式(1992年),也是第一次建立自己風格的系列。

蒲浩明想進一步做探討,盡量抽離理性思考下之肌理變化,而達到以造形為標的物的考慮。它是以人體為架構而以材質為變化之探討,如陶土、紙黏土、石膏⋯等素材的利用,其塑造材質所產生的生命力才是作者所關心的。作者對人體的感動轉換成取決於對材質肌理的感動,人體的架構是借用,材質演化出來的肌理才是主因,肌理可以是藝術性結果的主要來源。

「悸動的肌理」系列為作者累積古典雕塑的技法、現代雕塑的造形概念以及材質的變化三者所共同匯流的結果。

這個系列為作者旅居歐洲四年回國後發表的首次個展形式(1992年),也是第一次建立自己風格的系列。

<右圖>透明空間系列

此系列的表現,存在於繪畫與立體雕塑的一種表現形式,探討結合2D與3D的藝術造形,使用2D的線條對空間界定的特質及3D實體材質的體積特性產生線條本身的存在與不存在,遊走在似繪畫性的表現形式,卻有3D實體的空間變化,在虛實中產生空間的趣味。而創作採用的方法是把不鋼平板,透過移位、透明、透視、重疊、共用⋯⋯等的方式來處理。

如同把人體之形體壓扁,其形體壓扁之後的作品仍然有前後關係位置,仍然有其秩序。鏤空之後,有虛實恍惚之間產生的錯覺,可以從實體邊緣線感受到形的存在。另外,也可在虛的塊狀,感覺造形的存在。經由如此方式營造出的效果,也可以產生一種透明的世界。而作品之中有身大頭小的處理方式,為的是表現壓縮後的世界仍有透視原理的關係及強調人類長久存在於空間之巨大空靈印象。再者,交錯的實體邊緣線條的「共用」、「重疊」手法,主要是想要讓人有精簡空間,隱沒空間、想像空間及神秘感。為了達到上述目的,大量的中空是必要的需求和手段。

每一件人體扁平鏤空作品皆有上述之創作理念,換句話說,就是把3D立體壓縮在2D線條裡面,之後,因為線條之先後時間因素而成為四度空間。每一件作品皆嘗試讓它們各自立成為一個小宇宙的個體,各有其樣態、訴求,希望它依然像2003年發表過的「小水滴、大宇宙系列」一樣,使人感覺似天上繁星,落入凡塵但是依然潔淨。

如同把人體之形體壓扁,其形體壓扁之後的作品仍然有前後關係位置,仍然有其秩序。鏤空之後,有虛實恍惚之間產生的錯覺,可以從實體邊緣線感受到形的存在。另外,也可在虛的塊狀,感覺造形的存在。經由如此方式營造出的效果,也可以產生一種透明的世界。而作品之中有身大頭小的處理方式,為的是表現壓縮後的世界仍有透視原理的關係及強調人類長久存在於空間之巨大空靈印象。再者,交錯的實體邊緣線條的「共用」、「重疊」手法,主要是想要讓人有精簡空間,隱沒空間、想像空間及神秘感。為了達到上述目的,大量的中空是必要的需求和手段。

每一件人體扁平鏤空作品皆有上述之創作理念,換句話說,就是把3D立體壓縮在2D線條裡面,之後,因為線條之先後時間因素而成為四度空間。每一件作品皆嘗試讓它們各自立成為一個小宇宙的個體,各有其樣態、訴求,希望它依然像2003年發表過的「小水滴、大宇宙系列」一樣,使人感覺似天上繁星,落入凡塵但是依然潔淨。

本系列為作者最近發展出來的雕塑語言,用不同的角度來思想空間和線條,用「空」來反觀「實」,從「實」去體會「虛」……,主要的是想要呈現出存在與幻滅及時空轉換的生命本質,和提供另一個造形的思考方向。

<蒲宜君>

<左圖> 蒲宜君與爺爺蒲添生合照

在蒲添生創作的時候能夠享有特權「把玩」作品的,就只有寶貝孫女宜君了吧!

<中圖><右圖>小舞者系列

雕塑將一個舞蹈中的人形具象化暗示身體內暗藏的韻律與節奏,捕捉空間中流動的連續性、整體性。運用即興的手法,捕捉瞬間充滿生命力的造型,展現泥土的可塑性以及材質之美。呈現流動與自由自在呼吸的靈魂。展現即興的表現手法與保留捏塑的質感,展現舞蹈如藝術般自由的肢體語言,強調泥土的肌理與質感、整件雕塑強調節奏與韻律,融合的古典的人體雕塑的語言與現代的自由表現性。